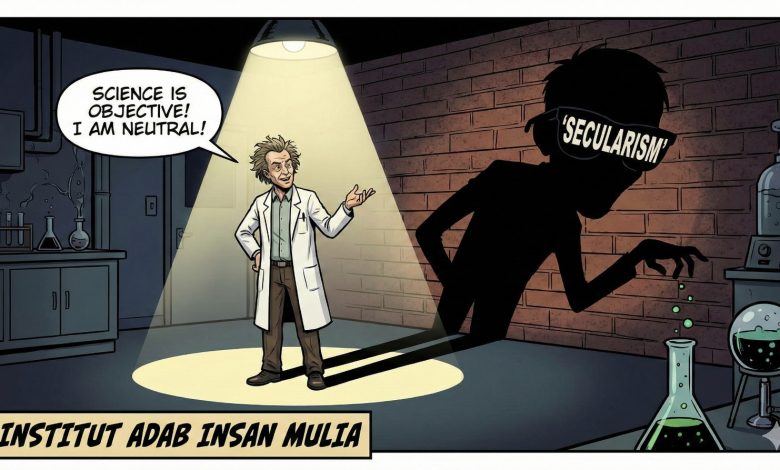

Dalam diskusi-diskusi modern, sering kali kita mendengar jargon yang terdengar sangat bijak: “Ilmu pengetahuan itu harus netral,” atau “Mari kita melihat masalah ini secara objektif tanpa membawa-bawa nilai agama.” Jargon ini lahir dari anggapan bahwa pandangan yang paling benar adalah pandangan yang “bebas nilai” (value-free). Mereka berasumsi bahwa jika kita melepaskan semua keyakinan, keberpihakan, dan nilai agama, barulah kita bisa melihat kebenaran yang “murni”.

Namun, pandangan alam Islam (The Worldview of Islam) menolak premis ini dengan tegas. Bagi seorang Muslim, gagasan tentang kenetralan murni hanyalah sebuah mitos—sebuah ilusi yang tidak pernah ada dalam kenyataan.

Mengapa Islam menolak konsep “bebas nilai”? Karena pada hakikatnya, tidak ada satu pun aktivitas manusia—mulai dari cara berpikir, cara meneliti alam, hingga cara mengambil keputusan ekonomi—yang benar-benar kosong dari nilai. Ketika seseorang mengaku “netral” dan menolak menggunakan nilai agama dalam memandang sesuatu, sesungguhnya ia tidak sedang berada dalam kekosongan. Ia sebenarnya sedang menggunakan nilai lain, yaitu nilai sekularisme (paham yang memisahkan agama dari kehidupan) atau materialisme (paham yang hanya percaya materi).

Secara historis, istilah dan perdebatan ini tidak muncul begitu saja. Gagasan bahwa sains harus netral atau bebas nilai (wertfreiheit) dipopulerkan secara masif oleh sosiolog Jerman, Max Weber (1864–1920 M), pada awal abad ke-20. Namun, seiring berjalannya waktu, para filsuf sains menyadari ada cacat dalam logika tersebut. Pada pertengahan abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1950-an, muncullah istilah tandingan yaitu value-laden (sarat nilai) atau theory-laden (sarat teori). Tokoh seperti filsuf Amerika Norwood Russell Hanson (1924–1967 M) dalam bukunya Patterns of Discovery (1958 M), membantah netralitas tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap pengamatan manusia selalu “dimuati” (laden) oleh teori, keyakinan, atau nilai yang ada di kepalanya. Jadi, bahkan dunia Barat sendiri mulai mengakui bahwa “kacamata” manusia tidak pernah benar-benar bening tanpa bias.

Jadi, pilihannya bukan antara “punya nilai” atau “bebas nilai”, melainkan nilai mana yang mau kita pakai? Apakah nilai wahyu Tuhan, atau nilai spekulasi manusia? Dalam istilah akademis, pandangan alam Islam itu bersifat value-laden (sarat nilai atau terikat nilai). Artinya, setiap pandangan kita terhadap realitas haruslah diwarnai dan dibimbing oleh nilai-nilai kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Syed Muhammad Naquib al-Attas (lahir 1931 M) sering mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan modern, yang sering diklaim netral oleh Barat, sebenarnya tidaklah netral. Sains Barat telah diinfus oleh asumsi-asumsi budaya dan filsafat Barat yang menolak peran Tuhan. Pada akhirnya, makna “netral” bagi mereka bukanlah sikap tidak memihak, melainkan sebuah upaya sistematis untuk membuang jejak-jejak Tuhan pada sains. Ketika seorang ilmuwan Barat berkata, “Hujan terjadi semata-mata karena kondensasi uap air,” tanpa melibatkan kehendak Tuhan, itu bukanlah pernyataan netral. Itu adalah pernyataan yang bermuatan nilai filosofis yang secara aktif meniadakan peran Tuhan dalam alam semesta (disenchantment of nature).

Sikap sok netral ini sering kali melahirkan varian manusia jenis baru yang bisa kita sebut sebagai teistik-agnostik. Apa itu? Yaitu mereka yang secara lisan mengakui Tuhan itu ada (teistik), namun dalam praktik hidupnya enggan bertuhan, enggan tunduk pada aturan-Nya, atau bersikap masa bodoh (agnostik). Alasannya bukan karena akal mereka menolak Tuhan, melainkan karena kesombongan atau karena lebih suka mendahulukan syahwat. Mereka seolah berkata, “Ya, Tuhan mungkin ada, tapi biarkan aku hidup dengan aturanku sendiri.” Ini adalah bentuk penjajahan hawa nafsu yang bersembunyi di balik topeng kebebasan berpikir dan kenetralan.

Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya mengikuti hawa nafsu ini dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari no. 5090: “Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetes dan dua bekas: tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang tumpah di jalan Allah…” (Dalam konteks lain, ketundukan hati adalah kunci, bukan sekadar pengakuan lisan).

Lebih jauh lagi, dalam peradaban hari ini, sepertinya puncak intelektualitas itu diletakkan pada keraguan (skepticism). Ada anggapan keliru di dunia akademis sekuler bahwa semakin ragu seseorang terhadap segala hal, semakin ilmiah dan cerdas dia. Kepastian iman (yaqin) dianggap sebagai kenaifan yang dogmatis. Akibatnya, manusia modern terdorong menjadi makhluk yang aneh, dimana mereka semakin meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Mereka merasa bangga ketika berhasil mendekonstruksi ajaran agama hingga menjadi ragu, padahal dalam Islam, keraguan (syakk) adalah penyakit hati yang harus diobati, bukan prestasi otak yang harus dirayakan.

Islam mengajarkan kita untuk berani berpihak. Allah SWT telah menarik garis demarkasi yang tegas antara yang benar (al-haqq) dan yang salah (al-bathil). Tidak ada “zona abu-abu” atau wilayah netral di antara keduanya dalam hal prinsip mendasar. Mencoba berdiri di tengah-tengah kebenaran dan kebatilan seringkali justru menjerumuskan seseorang ke dalam wilayah syubhat (samar-samar) yang berbahaya.

Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat al-Bukhari no. 52: “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, sungguh dia telah membebaskan agama dan kehormatannya.”

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 42: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

Ayat ini menyiratkan bahwa mencampuradukkan (bersikap ambigu/netral) atau menyembunyikan keberpihakan pada kebenaran adalah tindakan yang terlarang. Sikap “netral” dalam menghadapi pertarungan antara yang hak dan yang batil, pada hakikatnya adalah keberpihakan kepada yang batil. Mengapa? Karena kebatilan membutuhkan pengabaian dan sikap diam dari orang-orang baik agar ia bisa merajalela.

Lebih jauh lagi, konsep “netralitas” sering kali digunakan sebagai pelarian dari tanggung jawab (mas’uliyyah). Manusia diciptakan sebagai khalifah yang dibebani tugas untuk memilih dan memutuskan. Memilih membutuhkan standar nilai. Jika kita membuang nilai (value-free), kita kehilangan alat ukur untuk membedakan mana yang mulia dan mana yang hina, mana yang adil dan mana yang zalim.

Oleh karena itu, membangun The Worldview of Islam berarti kita secara sadar mengenakan “kacamata” yang value-laden. Kita memandang uang bukan sekadar alat tukar netral, tapi terikat nilai halal-haram. Kita memandang lawan jenis bukan sekadar sesama manusia netral, tapi terikat nilai mahram atau bukan. Kita memandang jabatan bukan sekadar posisi netral, tapi amanah yang akan dihisab. Inilah makna hidup yang tidak “bebas nilai”, melainkan “terbimbing nilai”.

To be continued ….

▫️ UWS Community: https://chat.whatsapp.com/Kgg2jHyTxsP5rkDg1KsqlI

▫️ Channel Wido Supraha: https://chat.whatsapp.com/I5EYNEUrJGiAoj7nv38Mjb

▫️ Diskusi Materi: https://chat.whatsapp.com/BDB76cPkRID7ZE3I2RGFns

▫️ Kelas Tadabbur: https://chat.whatsapp.com/KT7YRzgBXCA7SDQaYaWFpl

▫️ Tadabbur 6236 ayat: https://chat.whatsapp.com/I5B5E635tbp2f9DoUV3SaL

Institut Adab Insan Mulia

▫️ Web: AdabInsanMulia.org

▫️ Telegram: t.me/sekolahadab

▫️ FB: facebook.com/adabinsanmulia

▫️ IG: instagram.com/adabinsanmulia

▫️ Twitter: twitter.com/adabinsanmulia

▫️ YouTube: www.youtube.com/AdabTVOnline

▫️ WA: https://chat.whatsapp.com/LELTACMjFab7bZm5igQoCB

Admin: wa.me/6287726541098